নতুন পোস্ট ও আপডেট পেতে এখনই Google News-এ আমাদের চ্যানেল ফলো করুন।

🔗 ফলো করুন Google News-একৃষ্ণগহ্বর এমন এক জায়গা যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই শক্তিশালী যে, কোনও কিছুই এমনকি আলোও পড়তে পারে না। কৃষ্ণগহ্বরের ধারণাটি প্রথম ১৯১৬ সালে প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সময়, পদার্থবিদরা ভাবেননি যে কৃষ্ণগহ্বরের আসলে অস্তিত্ব রয়েছে। আজ, আমরা জানি যে কৃষ্ণগহ্বর মহাবিশ্বের চারপাশে রয়েছে, দূরবর্তী ছায়াপথ থেকে শুরু করে আমাদের নিজস্ব মিল্কিওয়ের কেন্দ্র পর্যন্ত। সম্পূর্ণ না পড়লে বোঝা যাবে না।

কৃষ্ণগহ্বর কিভাবে তৈরি হয়?

একটি বিশাল নক্ষত্রের মৃত্যু হলে কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হতে পারে। এটি ঘটে কারণ নক্ষত্রগুলো নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আলো এবং তাপ উৎপন্ন করে । এই দুইটি ছোট পরমাণু একত্রিত হয়ে একটি ভারী পরমাণু তৈরি করে, যা শক্তি নির্গত করে। সেই ভারী পরমাণুগুলো পরে আরো ভারী পরমাণু তৈরি করে এবং এভাবে তারা আলো এবং তাপ নির্গত করে।

যখন খুব বড় নক্ষত্র তাদের জীবনের শেষের দিকে আসে, তখন তারা তাদের কেন্দ্রে ভারী থেকে ভারী পরমাণুগুলোকে একত্রিত করে। তারপর লোহার পরমাণু তৈরি করতে শুরু করে। কিন্তু লোহার মিশ্রণে বিক্রিয়ার উৎপন্ন শক্তির চেয়ে বেশি শক্তি লাগে, তাই নক্ষত্রটি নিজের উপর ভেঙে পড়তে শুরু করে, একটি কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করে।

সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল হলো এক বিশেষ ধরণের ব্ল্যাকহোল যা আমাদের সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। এরা তাদের চারপাশের উপাদান গ্রহণ করে এবং অন্যান্য ব্ল্যাকহোলের সাথে মিশে কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে তৈরি হয়। মহাবিশ্বের শুরুর ঠিক পরেই আরো কিছু কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হতে পারে। যদি সেগুলো থেকে থাকে, সেগুলো তৈরি হয়েছিল বিগ ব্যাং-এর পরপরই, মহাকাশের কিছু অংশে এত পদার্থ জমাট বেঁধেছিল যে সেগুলো ভেঙে পড়ে কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করেছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত এই প্রাথমিক কৃষ্ণগহ্বর গুলোর একটিও খুঁজে পাননি। একটি কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে, আপনি প্রচুর পরিমাণে পদার্থকে একটি অসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে আটকে রাখে।

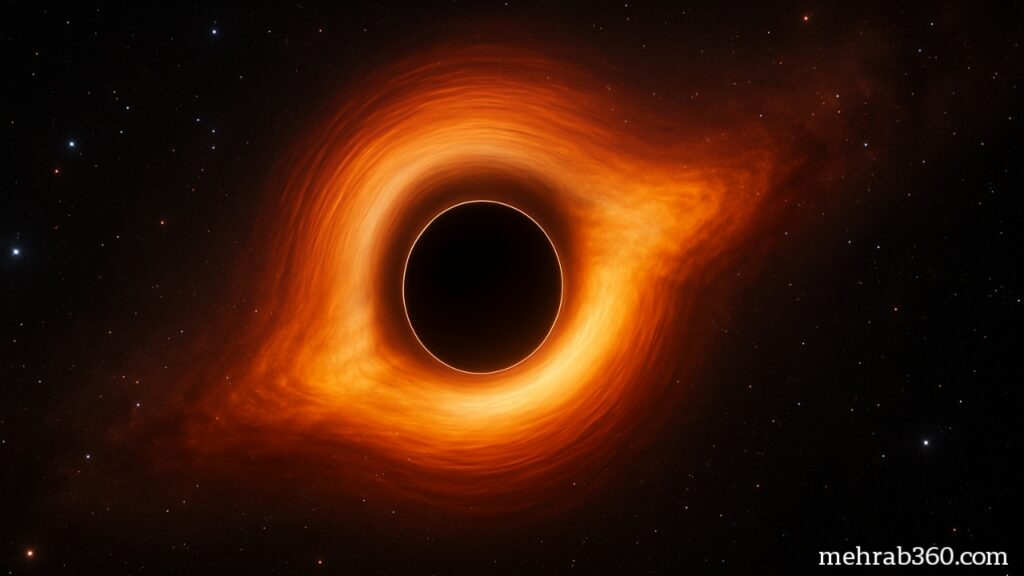

কৃষ্ণগহ্বর দেখতে কেমন?

কৃষ্ণগহ্বর গুলো কালো কারণ তাদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এতটাই শক্তিশালী যে আলোও তাদের এড়িয়ে যেতে পারে না। তাদের কেন্দ্র থেকে কোনো আলো না এলে এগুলো সম্পূর্ণ অন্ধকার দেখায়। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আরেক পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষ্ণগহ্বর গুলোকে দেখতে পারেন। কৃষ্ণগহ্বর যাচাই করার একটি উপায় হলো তাদের উৎপন্ন কোয়াসারের মাধ্যমে । কোয়াসার হলো অত্যন্ত উত্তপ্ত, উজ্জ্বল বস্তু যা কৃষ্ণগহ্বর গ্যাস এবং ধুলো টেনে নিলে ঘটে। কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশে ধূলিকণা এবং গ্যাসের বলয় উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করে, যার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পক্ষে তাদের শনাক্ত করা সহজ হয়। কিছু কোয়াসার সমগ্র ছায়াপথের চেয়েও উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করে এবং মহাবিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে দৃশ্যমান।

যখন দুটি কৃষ্ণগহ্বর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তারা স্থান-কালে তরঙ্গ পাঠায়, সমুদ্রের তরঙ্গের মতো। এগুলোকে মহাকর্ষ তরঙ্গ বলা হয়। এই তরঙ্গগুলো অবিশ্বাস্যভাবে দুর্বল, তবে পৃথিবীর সংবেদনশীল যন্ত্রগুলো এগুলো শনাক্ত করতে পারে। আজ পর্যন্ত, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কমপক্ষে ৫০টি কৃষ্ণগহ্বরের মিলনের ঘটনা চিহ্নিত করেছেন।

কৃষ্ণগহ্বর কে আবিষ্কার করেন?

পদার্থবিদ কার্ল সোয়ার্জস্কাইল্ড ১৯১৬ সালে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের একটি নির্দিষ্ট সমাধান বের করার সময় দুর্ঘটনাক্রমে কৃষ্ণগহ্বর আবিষ্কার করেন। কিন্তু সেই সমাধানের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল, তত্ত্বটি একটি নির্দিষ্ট আকারে অদ্ভুতভাবে আচরণ করত, যা আজ শোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধ নামে পরিচিত। এর সমীকরণটি

Rs = (2GM)/c²

যদি কেউ কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে যায়, তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত। যখন কৃষ্ণগহ্বরের কাছে যাওয়া হবে, তখন মহাকর্ষ বল এতটাই শক্তিশালী হয় যে তার দুর্ঘটনা দিগন্তে পৌঁছানোর আগেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা, পাতলা কণার মধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়বে, এক ভয়াবহ পরিণতি হবে যাকে স্প্যাগেটিফিকেশন বলা হয়। গড় আকারের কৃষ্ণগহ্বরগুলো এত দ্রুত স্প্যাগেটিফাই করবে যে মানুষের মস্তিষ্কে তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা পরমাণুতে ভেঙে যাবে এবং কিছুই লক্ষ্য করার সময় থাকবে না।

কিন্তু বড় কৃষ্ণগহ্বরগুলো মানুষকে স্প্যাগেটিফাই করতে বেশি সময় নেবে। এই ক্ষেত্রে, দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করবেন, আলোর গতির কাছাকাছি। এভাবেই, সময় ক্রমশ ধীর হয়ে যাবে। এটি একটি অদ্ভুত কিছু তৈরি হবে, যেখানে মানুষ যখন কৃষ্ণগহ্বরের দিকে তাকাবে (যদি বেঁচে থাকে), তখন সেই স্থানের কাছাকাছি অতীতে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছু দেখতে পাবে। যদি সেই ব্যক্তি পিছনে তাকায়, তাহলে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার সবকিছু দেখতে পাবে।

সূত্র: livescience.com , পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী